Старик и Сирена

28 сентября, 2018

АВТОР: Ирина Вишневская

В марте 2012 года в лондонской газете «Гардиан» появилась заметка о том, что в Библиотеке John F. Kennedy Library and Museum найдена часть переписки Хемингуэя (из 12 писем) с молодой итальянкой Адрианой Иванчич, которую он в течение 12 лет считал «своей последней музой».

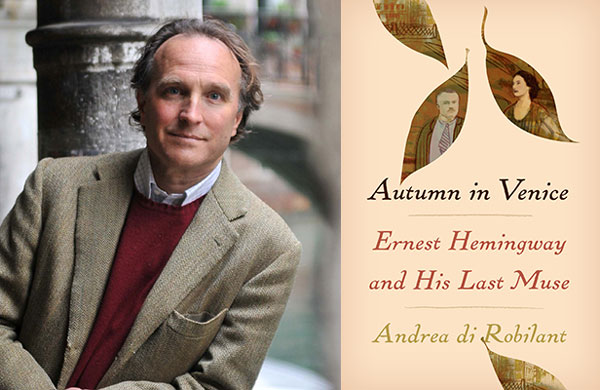

Шесть лет спустя, в 2018 году, итальянский журналист Андреа ди Робилант опубликовал книгу об этом романтическом периоде из жизни писателя, получившую заинтересованный отклик в прессе.

Вскоре, в сентябре этого года, еженедельник «Спектейтор» поместил любопытную рецензию своего постоянного автора Николаса Шекспира, которая дала повод к размышлению о том, как долго длится любовь и ненависть к читательским каноническим кумирам.

Как долго жила слава Хемингуэя и заслужил ли он такого резкого неприятия со стороны его собратьев по цеху при жизни и более полувека спустя?

Не вызывает удивление история мучительных взаимоотношений между ним и элитистской литературной средой Парижа (мужской его части, по преимуществу). Париж во все времена был ревнив к американцам, какими бы они ни были храбрецами на чужих европейских войнах.

Их не терпели всегда за их мнимое богатство, за тиражи бестселлеров, за их провинциальное простодушие, за наивный американский патриотизм, за уроки преодоления себя, за завидную любовь к ним женщин, в конце концов.

Что касается англичан, то те, за редким исключением, никогда не жалуют ни тех, ни других: не даёт покоя пепел двух Великих войн, британская молодая кровь, с лихвой пролитая на Марне, на земле, на воде и в небе.

Недоумённый вопрос вызывает пятибалльный критический шторм англичанина Николаса Шекспира, писателя более чем известного, многократного лауреата, исследователя исторических загадок, автора свежей нашумевшей интереснейшей книги о Черчилле «Три месяца в мае».

Сын дипломата, человек обширных знаний и широких взглядов, почему личность героя книги вызывает у него такое отвращение.

Или это поздняя мужская любовь к молодости — есть ли у неё на это право?

Вопрос не к литературоведам.

Вопрос к психологам?

Николас Шекспир. Рецензия на книгу Андреа ди Робиланта «Осень в Венеции: Эрнест Хемингуэй и его последняя муза»

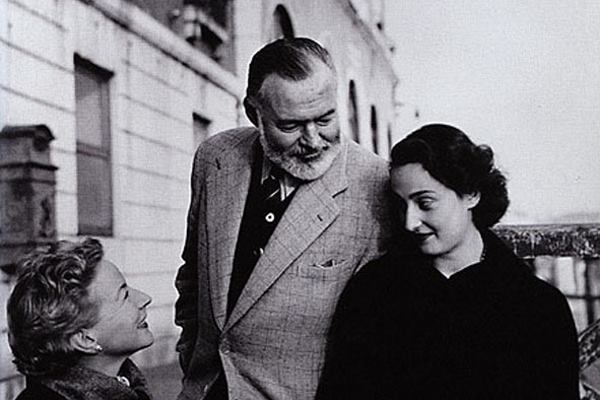

Однажды дождливым вечером в декабре 1948 года из темноты венецианской Лагуны близ деревни Латисана выскочил синий «Бьюик» и остановился около молодой итальянки — 18 лет, иссиня-чёрные мокрые волосы, стройные ножки — она несколько часов простояла на развилке дорог.

В машине, направляясь на утиную охоту, сидел Эрнест Хемингуэй — круглое одутловатое лицо, выступающий живот, и к своим 49 годам не выпустивший за последние десять ни единой книги, как будто срок его реализации истёк. Он извинился за опоздание и предложил вымокшей до нитки девушке глотнуть виски, от которого она, убеждённая трезвенница, отказалась.

Вот так Папа, видавший виды старый проказник, встретил свою сирену, ту, которую стал называть «свей последней и настоящей любовью».

Адриана Иванчич — нечто среднее между Лолитой и Тадзио, предстала перед ним «молодой сосенкой на снежной вершине», его живительной музой, на все оставшиеся 12 лет.

«Это было как удар молнии».

Книг о Хемингуэе написано бессчетное множество. Автор этой книги явно рисковал, вложив в неё столько личного. Его двоюродный дедушка был в Венеции собутыльником Хемингуэя, а тётушка — страстной поклонницей его рассказа «The Faithfull Bull».

Прибавим к этому тот факт, что Андреа ди Робилант, выросший в Южной Тоскане по соседству с Адрианой, позднее лично встретился с ней, к тому времени более чем неравнодушной к виски, угнетённой, с потухшим взором, «борющейся с депрессией».

Таких как она, попавших в убийственную орбиту внимания Хемингуэя, было немало.

Возможно, он освободил английскую прозу от таких литературных мандаринов, как Генри Джеймс или Эдит Уортон, но он, ничтоже сумняшеся, сокрушал сердца тех, кого он пытался любить. «Женщины пугали его, — говорила мне его третья жена, — он был «псих», да к тому же еще и любовник никудышный».

«Он был лишён дара интимности».

В Венеции Хемингуэй оказался случайно. Он выехал из дома на Кубе на бьюике со своей женой Мэри с намерением провести лето, путешествуя по «стране Сезанна», но попал в Геную — на их судне забарахлило управление, и они проскочили мимо Канн.

В Италии у него открылись старые раны и старые воспоминания. Тридцать лет до этого, в возрасте Адрианы, в Фоссальте, он был ранен осколком снаряда.

Мэри записала в дневнике:

«У Папы опять сильно открылась старая рана в ноге».

Вскорости роль Мэри свелась к положению жены-невидимки, вынужденной наблюдать за мучительным спектаклем, в котором её пропойца-муж тащится за Адрианой по пятам, «как щенок».

Он называет Адриану «доченькой» («Ты моя единственная любимая дочка»), приглашает прокатиться в гондоле, чтобы обменяться «ошибками» (кодовое обозначение поцелуев).

Автор пишет об этом уклончиво:

«Хотя дело, вероятно, не зашло дальше поцелуев и нежностей, интимность их отношений неизбежно порождала домыслы о сексуальном характере их связи».

Вскоре Хемингуэй приписывает Адриане (которая не сильна в английском языке) позднее цветение своих творческих соков:

«Когда я вижу тебя, когда я с тобой, я чувствую, что способен на многое, что я пишу лучше, чем когда-либо».

Хмм… Уиндэм Льюис укорял Гертруду Стайн в том, что она превратила Хемингуэя в клоуна, приучив его сюсюкать по-детски, отчего он всегда производил впечатление тупого, бычливого, односложного простака, запинающегося сонного мямли…

«Крайне невежественный, смехотворно-чувствительный деревенский дурачок со скудным запасом слов и еще более скудным запасом идей».

Нигде больше описание, данное Папе, не оправдалось столь метко, как в переписке с Адрианой, не выше уровня трамповского твита.

Его письма к ней были так же бессвязны, как и письма Адрианы к нему.

Она пишет:

«У меня есть так много сказать тебе, что я предпочитаю ничего не говорить»(sic). И еще: «Надень очки и посмотри на меня прямо»(sic).

А он, ошарашенный её «острым, как копьё» умом, убеждает Адриану писать стихи (которые «Мондадори» опубликует) — «Внутри острова Куба земля красна,/ красна» — убеждает её рисовать иллюстрации для обложки (а «Скрибнер» их опубликует) для его двух романов, которые он начнёт совместно с Адрианой и рядом с ней — «Через Реку в Тени Деревьев» и «Старик и Море», — не достойных стоять на полке рядом с такими, как «Лолита» или «Смерть в Венеции».

«Через Реку» — это просто дословное изложение истории влечения стареющего Хемингуэя к молоденькой девушке, в разговоре обнаруживающей свою «поразительную, — по словам Мэри, — банальность».

«Осень в Венеции» в какой-то мере доказывает, почему этот роман, который он всерьёз считал «чертовски удачым», если не лучшим из всех, на деле оказался чудовищно слабым, и, по оценке критика Максвелла Гайсмера, являл собой «синтез всего плохого, что содержалось в его предыдущих произведениях».

Под конец книги портрет некогда великого писателя руки ди Робиланта оставляет такой же осадочек, как от тех двух бутылок «Вальполичелло», которые Папа и его кубинская муза брали с собой на ночь в постель. Вернувшись на Кубу, Хемингуэй без Адрианы, смягчавшей его нрав, сварлив, эгоистичен и раздражителен, пока она не прибывает туда со своей матерью с визитом, который он так долго предвкушал.

Мэри, оказавшись третьей в этом откровенном menage, делает ответный ход, затеяв «интимность» с братом Адрианы, Джанфранко, вот уже несколько месяцев проживавшим на вилле Finca Vigia за счёт Хемингуэя.

Взбешённый флиртом жены, Хемингуэй стреляет в лампу на веранде, кидает наземь её пишущую машинку, швыряет стакан с вином в стену, оставив на нём огромную бурую кляксу, разбивает вдрызг пепельницу и плюёт ей в лицо.

Пытаясь заразить всех своим писательским зудом, уговаривая Джанфранко стать новеллистом, Хемингуэй тут же не даёт спуска братьям-писателям. Встав в позу кулачного бойца, он помойно поносит Джона Дос Пасоса, Ирвина Шоу и Фолкнера, таких же неудобочитаемых, как и он сам.

«А теперь, после первой попытки дать мистеру Шекспиру под зад, (…) я бью мистера Тургенева. Затем, потренировавшись, я бью Мопассана».

Когда же Хемингуэй сталкивается лицом к лицу с настоящим чемпионом — тяжеловесом, рабочим венецианских боен, он быстренько бросает полотенце:

«Эй-эй, твоя взяла!! Стоп! Стоп!».

«Каждому из писателей он желал смерти, — сказала мне Марта Геллхорн. — Кроме него вокруг не существовало никого».

Когда книга Джеймса Джонса From Here to Eternity занимает первый номер в списке бестселлеров по версии Нью-Йорк Таймс, он принялся уверять их общего издателя, Чарльза Скрибнера:

«Погоди, придет время и Джонс, поверь мне, покончит с собой».

Случилось так, что Хемингуэй оказался тем, кто покончил с собой.

Последнее, что он повторял, умирая, был припев песни, которую он услышал 12 лет назад:

«I am a dark-headed woman. A dark-headed woman».

Что касается Адрианы, её планы соединится с Папой не оправдались из-за сплетен клеветников по поводу их отношений, и в 1983 году она повесилась на оливе.

Ди Робиланту, профессору, преподающему писательское мастерство, похоже, уготована судьба его собственного стиля («синий «Бьюик» лоснился, как пойманная русалка»), в котором соединяется солёное просторечие с имитацией каденций его героя. Его проза порой походит на майонез, намазанный на сардину. Его ошибки непростительны для аристократа au fait c Veneto. Колокольню базилики на острове Торчелло, например, он называет «шпилем». Ну и так далее.

И всё же, он дал возможность понять смысл ответа Марты Геллхорн на мой вопрос:

— Что вы почувствовали, когда он выстрелил в себя?

— Ничего.

Авторское вступление и перевод рецензии Н. Шекспира — Ирины Вишневской